黄河北邙陵园卧碑墓地价格是19800元起步?

- 2025-11-13

- 编辑:郑州陵园网

四月的黄河北邙陵园里,晚樱刚落尽,刺槐的香就裹着风漫上来了。王姐捧着父亲最爱的白菊站在卧碑前,指尖顺着碑面的“守着黄河听浪”几个字慢慢摸——那是父亲生前写的毛笔字,刻碑时师傅特意保留了笔锋的弧度,此刻被夕阳染成暖金色,像父亲的手轻轻覆在她手背。三年前选这个卧碑时,她犹豫过“是不是太简单”,可销售小周说“您看这碑面平平整整的,像老爷子总坐的藤椅,踏实”,现在看来,果然比那些雕龙刻凤的立碑更合父亲的性子。

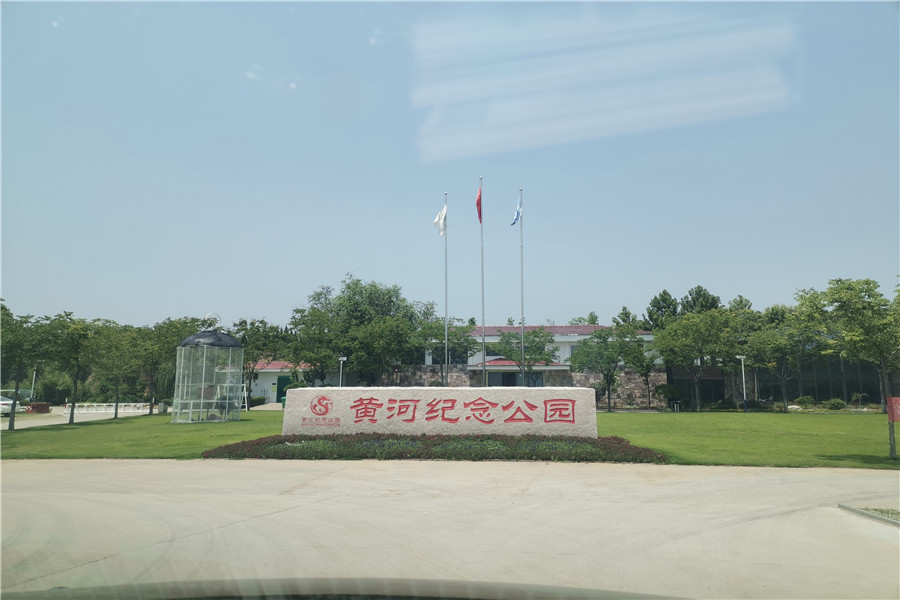

黄河北邙陵园的“稳”,是老郑州人都认的。它坐落在黄河北岸的邙山余脉上,土是那种带着暖调的黄黏土,踩上去松软却扎实,像老辈人纳的鞋底。邙山自古就有“生在苏杭,葬在北邙”的说法,不说古代王侯的陵墓群,就是附近毛庄镇的老人,临终前都要念叨“埋到邙山根儿,能听见黄河浪”。陵园里的树长得密,国槐的枝桠搭成天然的凉棚,侧柏的叶子四季青,连小路两边的冬青都修剪得整整齐齐——夏天来的时候,风裹着黄河的潮气吹过来,没有想象中陵园的冷清,倒像在老家的后园子里。

说到卖得最火的卧碑,其实是“跟着人心走”的款式。不像立碑那样高高戳着,卧碑贴着地面,碑面大概半米宽、一米长,像张铺在地上的“小桌子”。材质大多是芝麻白花岗岩或者汉白玉,摸上去细腻得能照见人,连雨水滴上去都不会留印子。碑顶刻着简单的云纹,有的家庭会加刻逝者的小爱好:比如楼下张叔的碑上刻了把二胡,那是他拉了一辈子的家伙;对面楼李阿姨的碑边嵌了片青花瓷片,她说“我妈生前爱收集碎瓷,就想让她带着”。至于价格,19800元起步确实是“实在账”——包含了墓碑的激光刻字、碑前两株麦冬的基础绿化,还有20年的管理费。销售小周算过一笔账:“现在花岗岩一吨就得三千多,刻字师傅要花一天工夫修细节,再加上陵园的绿化维护,这个价真没虚的。”上星期有对年轻夫妻来看墓,听完价格直说“比市区里的骨灰盒寄存还划算”——毕竟这里能守着黄河,能让他们每个周末带着孩子来“陪爷爷晒晒太阳”。

其实选卧碑的家庭,图的就是“不麻烦”。张阿姨每天早上都会来擦父亲的卧碑,她笑着说“这碑矮,我不用搬椅子踮脚,弯腰就能擦到每个角落”;隔壁的陈哥选卧碑是因为“妈妈怕孤单”——卧碑旁边能种上妈妈最爱的太阳花,夏天开得热热闹闹,“像她生前在阳台养的那样”。陵园的老周师傅说,最近两年选卧碑的年轻人越来越多,“他们不说‘风水’,就说‘要让老人舒服’——卧碑省空间,维护方便,连扫墓时摆祭品都不用搬桌子,直接放在碑面上就行”。上回有个90后姑娘来选墓,指着卧碑说“我奶奶生前总说‘别给我弄大坟头,浪费地’,这个刚好符合她的心意”。

傍晚的时候,我跟着看墓车离开陵园。车窗外,夕阳把黄河染成了橘红色,陵园里的卧碑一个个铺在花树间,像谁散落的记忆卡片。风里还飘着刺槐的香,突然想起王姐说的:“父亲走的时候攥着我的手说,‘别买贵的,能听见黄河就行’。”原来19800元的卧碑里,藏的不是冰冷的价格,是普通人的牵挂——是想让亲人“住着舒服”,是想让自己“常来看看”,是把对逝者的想念,揉进了每一寸碑面的纹路里。

- 上一篇

- 下一篇