郑州邙山墓园公墓就是邙山公墓吗?是郑州哪个区的呢?

- 2025-11-08

- 编辑:郑州陵园网

“郑州的邙山墓园公墓是不是就是邙山公墓啊?”其实不用纠结,这俩名字指的是同一个地方——只不过咱们平时说话爱加个“墓园”或者“公墓”的后缀,就像说“冰箱冰箱”一样,属于口语里的习惯重复。说到底,大家记“邙山公墓”就行,简单好懂,也符合老郑州人的叫法。

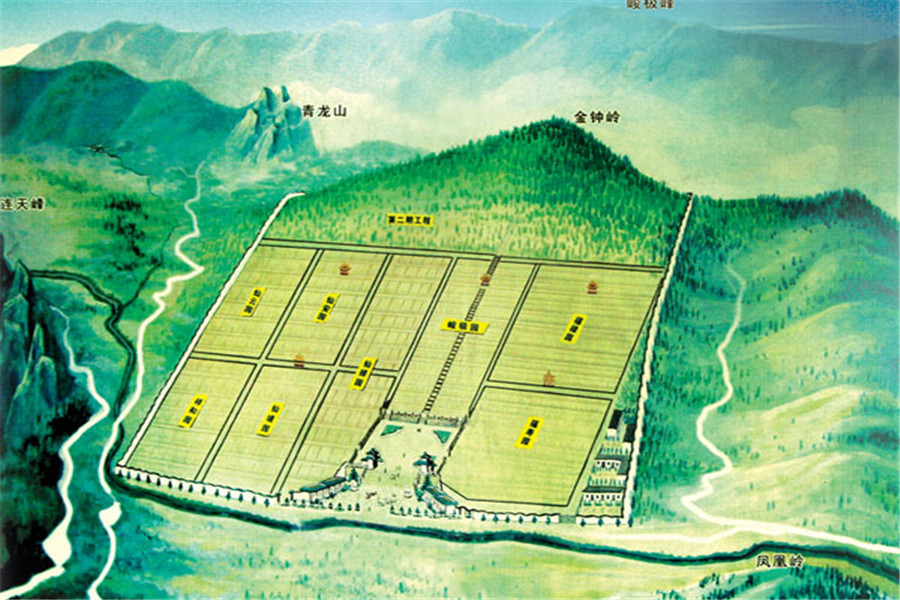

要聊邙山公墓,得先说说“邙山”这俩字的分量。老郑州人都知道,邙山是郑州北边的一道丘陵,从西往东绵延,自古就有“北邙山”的说法。古代人讲究“风水”,觉得北邙山背靠着太行余脉,面对着滚滚黄河,是“藏风聚气”的好地方,所以才有“生在苏杭,葬在北邙”的老话。直到现在,不少郑州人还是愿意把亲人葬在邙山附近,图的就是这份“接地气”的安心——毕竟祖祖辈辈都认这个理儿,总觉得“北邙”俩字里藏着对亲人的牵挂。

那邙山公墓到底在郑州哪个区呢?答案是惠济区。更具体点说,在惠济区古荥镇的黄河岸边,紧挨着黄河游览区的西侧。惠济区本身就是郑州北边的生态区,森林覆盖率高,还有黄河湿地,符合传统墓地“背山面水”的讲究。从市中心开车过来,走京广快速路转江山路,也就40分钟左右,沿途能看到邙山的轮廓慢慢清晰,路过古荥镇的老槐树,再往前开一点就到了。其实惠济区的名字也有讲究,“惠济”取“惠及民生,济泽天下”之意,放在这儿倒挺契合——公墓本身就是为了让生者安心、逝者安息的地方。

走进邙山公墓,你会发现它不是那种冷冰冰的墓地,更像一个“纪念园”。门口的石狮子不凶,反而有点憨态可掬;主干道两边种满了松柏,四季常青,风吹过来沙沙响;每一排墓碑之间都留着宽宽的通道,能放下一张小桌子,不少家庭会在忌日来这儿摆上鲜花、水果,聊聊家常,就像跟亲人“唠唠嗑”。管理处的工作人员说,现在越来越多的人选择用鲜花代替烧纸,公墓也专门设了“鲜花兑换点”,只要把烧纸换成鲜花,就能领个小盆栽——这样的细节,让整个公墓都暖了起来。

其实除了位置和名字,大家最关心的还是“靠谱”二字。邙山公墓是郑州市民政局批准的合法公墓,手续齐全,不会有“违规占地”的问题。这些年还加了不少便民服务:比如安装了监控,24小时值班;修了无障碍通道,方便老人和残疾人;甚至有专门的“心理咨询室”,帮那些刚失去亲人的家庭疏解情绪。有次遇到一位阿姨,她说儿子在外地工作,自己每年来两次,每次工作人员都会帮她扶着台阶,陪她聊两句——“这儿不像墓地,倒像有群孩子在帮着照顾亲人”。

说到底,大家问“是不是同一个”“在哪个区”,其实都是想找一个“放心”的地方。邙山公墓不管叫什么名字,不管在哪个区,它承载的都是郑州人对亲人的思念,是那份“不管走多远,总有人等你回来”的牵挂。就像门口的对联写的:“北邙山下黄河水,岁岁年年念亲人”——原来最珍贵的,从来不是名字或者位置,而是藏在这些细节里的“用心”。