新乡龙居山一块公墓的价格多少钱?

- 2025-11-07

- 编辑:郑州陵园网

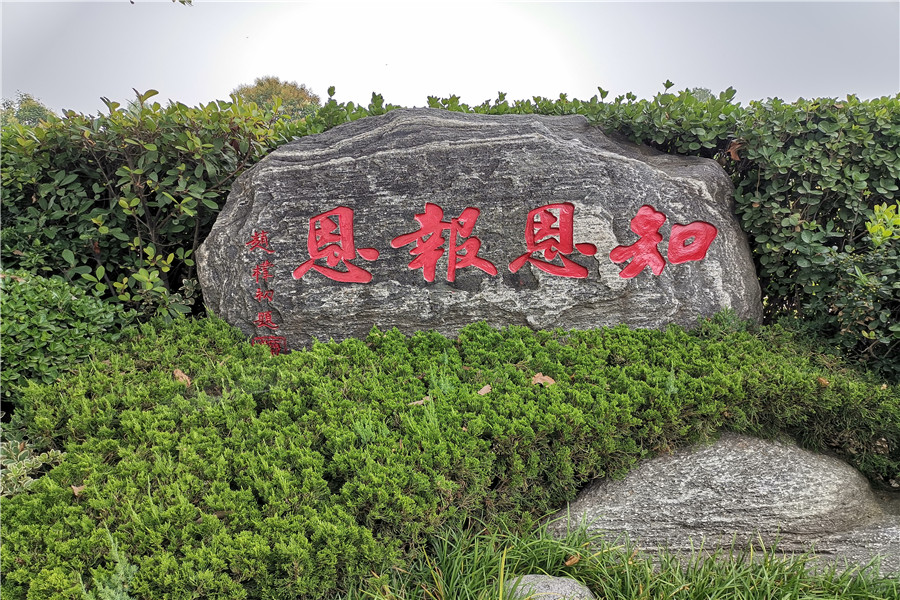

龙居山藏在太行山余脉的褶皱里,刚进园区大门,两排翠柏就把马路上的鸣笛挡在了外面。石板路蜿蜒向上,左边是片桃林,枝桠上还挂着去年的干桃核,右边是人工湖,红鲤鱼在水里翻着花,有位老人蹲在岸边喂鱼,石凳上刻着“慎终追远”的隶书。工作人员小吴迎过来,穿藏青色制服,说话带着新乡话的软调:“咱这园区占了三百多亩,一半是绿化,一半是墓区。你看那片阳坡——正对着湖水,背后靠着山,是老人们最中意的‘风水位’。”

聊起价格,小吴把我们让进接待室,泡了杯温温的菊花茶。她翻开价目表的样子像翻开家里的账本,每一笔都说得实在:“最基础的是北边停车场旁的汉白玉立碑,两万八起,碑身简单刻着名字生卒年;要是想选阳坡靠近桃林的位置,得四万五以上——材质是进口花岗岩,能刻浮雕,比如周叔爱听戏,能刻个戏文里的脸谱。”她手指往下滑,停在“生态葬”那栏:“树葬是把骨灰埋在松树下,墓碑做成金属树牌,才三千八;花坛葬更省地,骨灰混在花土里,碑是陶瓷小牌子,两千二就能办。”张阿姨凑过去,指着“艺术墓”问:“那排刻着家训的呢?”小吴笑:“那是去年刚推的定制款——碑身用青石板,刻着客户自己写的家训,旁边种桂花,连工带料八万六,要是加个石桌石凳,得再加一万二。”

其实价格背后还有不少“隐形因素”。比如看墓的服务——小吴说园区有免费接送车,不管是市区还是县城,一个电话就来接;比如后续维护——每年清明前会给墓碑擦灰,草长高了帮忙修剪,这些都是免费的;还有政策补贴——新乡市民选生态葬,民政局给补一千块,拿着火化证明就能领。张阿姨算了笔账:“老周要是选树葬,加上补贴才两千八,够便宜的——关键是能听见鸟叫,符合他的心意。”

离开时已近中午,阳光穿过松针洒在石板路上,形成碎金似的光斑。张阿姨站在桃林边拍照,发给女儿:“你看这地方,你爸肯定喜欢。”风里飘来桃枝的清香,远处有老人在湖边唱豫剧,“刘大哥讲话理太偏……”声音裹着松涛声,飘得很远。其实选墓从来不是选一块石头,是选一份安心——龙居山的价格里,藏着的是新乡人对“归处”的实在:不图排场,图的是“对得起心里的那个人”;不贪贵,贪的是“符合TA的心意”。就像小吴说的:“钱花得值不值,得看躺在里面的人高兴不高兴,活着的人安心不安心。”

清晨七点,我跟着小区的张阿姨去龙居山看墓。她坐在副驾上翻着手机里的旧照片——是去世老伴周叔的,穿着洗得发白的蓝布衫,手里举着个收音机,“老周生前爱听《穆桂英挂帅》,说要找个能听见鸟叫的地方。”车出市区沿新辉公路往北,二十分钟后,路牌上“龙居山生态陵园”的字样浸在晨雾里,两旁白杨树的影子退成绿色流苏,风里已经飘来松针的苦香。

- 上一篇

- 下一篇