黄河纪念公园墓地价格是多少钱

- 2025-11-10

- 编辑:郑州陵园网

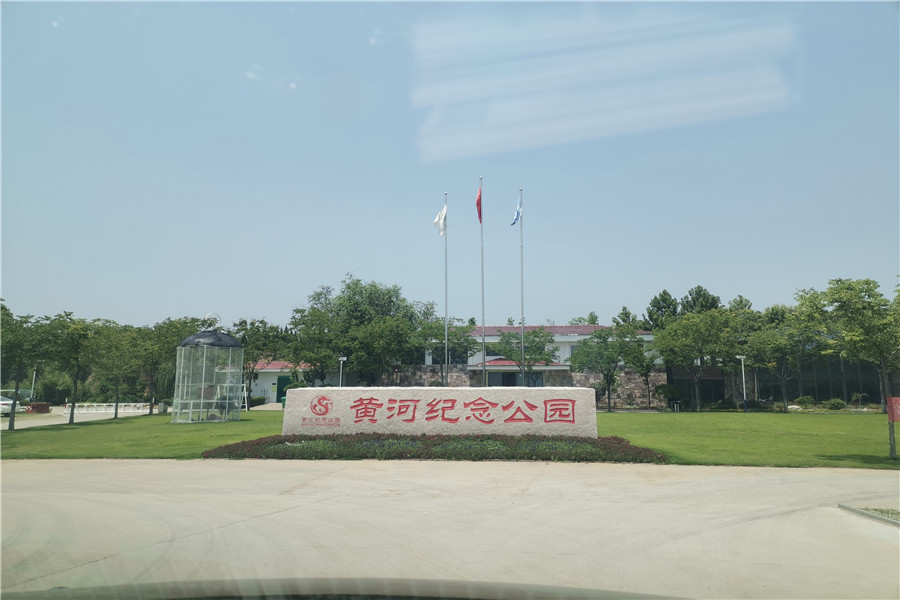

说起黄河纪念公园,很多人先想起的是那片依着黄河岸的翠色——风过时,杨树叶沙沙响,混着远处黄河的涛声,连空气里都带着点湿润的泥土味。作为郑州人心里"离黄河最近的陵园",它的价格其实没有想象中那么遥远,反而像黄河水一样,有着不同的"流速",藏着不同家庭的故事。

我第一次去黄河纪念公园是陪邻居张阿姨选墓。她攥着存折说"要给老伴找个能看见河的地方",工作人员带我们走了一圈,我才发现这里的价格像树上的叶子,每片都有自己的脉络:最实惠的是生态树葬,几千块钱,把骨灰埋在树下,立个小小的金属牌,上面刻着老人的名字,来年春天,树苗抽新芽,像老人又"活"了一次;稍微贵点的是花坛葬,把骨灰放在花坛里,周围种着月季和菊花,花期的时候,整个区域都是香的,价格大概一两万;而张阿姨最终选的是靠河的传统立碑,三万多块,石碑是青灰色的,刻着老伴生前写的"黄河边的老伙计",站在碑前,真的能看见黄河水翻着碎浪,张阿姨抹着眼泪笑:"他一辈子爱钓鱼,这下能天天守着黄河了。"

后来我才明白,黄河纪念公园的价格差,其实藏着"心意"的分量。比如位置,靠河的"景观位"比靠林的贵几千块,因为能听见河声;比如材料,用花岗岩的石碑比用水泥的贵,因为花岗岩耐风化,能陪孩子更久;还有服务,园区里有24小时的保安,有专人维护草坪和树木,甚至清明的时候会帮不方便来的家庭摆上鲜花,这些"看不见的贴心",都悄悄算进了价格里。我有个做殡葬行业的朋友说:"这里的价格不是'卖地',是卖'陪伴'——给老人找个能和黄河作伴的家,给活人留个能常来看看的地方。"

其实选墓的时候,很多人会先问"多少钱",但真正选的时候,都会变成"合不合适"。比如去年有个90后姑娘,给爷爷选了生态葬,她说爷爷生前是护林员,最讨厌浪费土地,"生态葬才是爷爷想要的'归处'";还有个大家庭,选了家族墓,五万多块,能放四位老人,他们说"这样爷爷奶奶和太爷爷太奶奶能在一块,不会孤单"。黄河纪念公园的工作人员说,他们很少主动推"贵的",反而会问"老人喜欢什么""你们常来吗"——毕竟,价格是数字,而"安心"才是最珍贵的。

现在再路过黄河纪念公园,总能看见有人在碑前放一束野菊花,有人坐在台阶上听河声,有人蹲在树前和"树里的爷爷"说话。其实价格从来不是最关键的,关键是这个地方,能让"想念"有个落脚处,能让"再见"变成"常来看看"。就像黄河水,不管流得快还是慢,都是朝着家的方向;黄河纪念公园的价格,不管高还是低,都是朝着"心意"的方向——给生命一个温暖的结尾,给亲情一个长久的归处。

- 上一篇

- 下一篇