谁清楚河南墓地都什么价位呢

- 2025-10-08

- 编辑:郑州陵园网

清明前陪妈妈去邙山陵园给外婆扫墓,碰到小区的张阿姨蹲在新立的墓碑前翻账本。她揉着眼睛跟我们念叨:“这墓地选得急,只问了价格就定了,现在才想起没看有没有绿化,以后清明来扫墓,连个遮阴的地方都没有。”听着她的话,我突然觉得,关于河南墓地的价位,不是一张价目表能说清的——它藏在区位里,裹在墓型里,甚至带着中原人对“归处”的特殊情结。

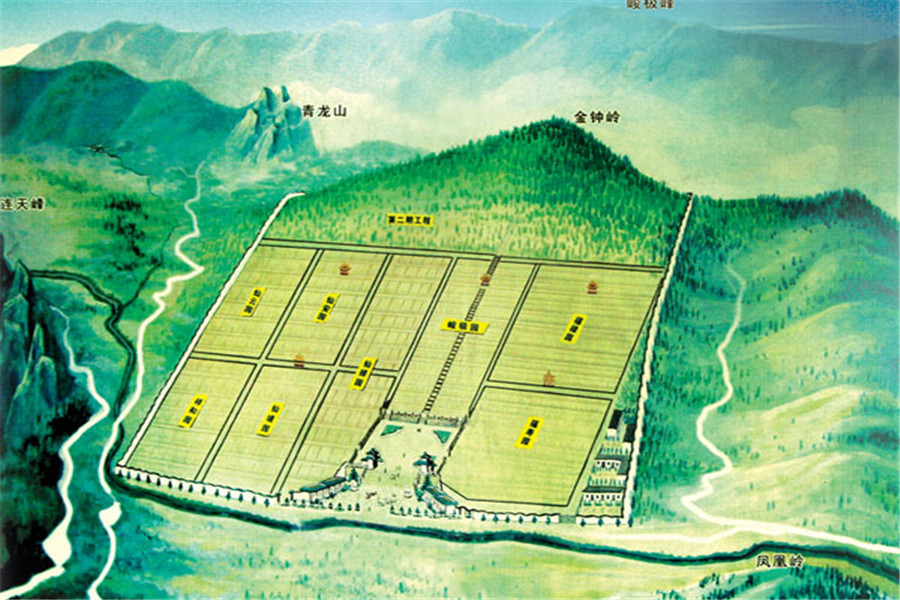

先说说位置,这是河南墓地价格最直观的“分水岭”。就像郑州的房子,市区和郊县能差出一倍多。比如郑州二七区边上的陵园,离地铁口两公里,墓价基本3万起;到了中牟、荥阳的郊县,公益性墓地只要8000到1万5。洛阳更典型,北邙山自古是“风水宝地”,洛龙区的北邙陵园,传统碑墓起步价就4万,能看山的位置要十几万;可伊川县的农村公益性墓地,几千块就能搞定。不是郊县的墓地不好,只是对于要常扫墓的家庭来说,来回两小时的车程,是隐形的“成本”——想念的时候能快点见到,比什么都重要。

再看墓型,这是价格的“大头”。传统碑墓是一块大理石碑加1平米墓穴,郑州经营性陵园要3万到8万,双穴再加1到2万。现在年轻人爱选生态墓:开封福寿园的树葬只要6000块,把骨灰埋在树下立个铜牌;许昌的花葬更浪漫,骨灰混着鲜花埋进花坛,才4000多;洛阳仙鹤陵园的壁葬,把骨灰放在墙上格子里,2万起。我朋友给爷爷选了树葬,说:“爷爷生前爱养花,现在变成树,春天发芽秋天结果,就像他还在身边。”这些生态墓不是“便宜”,是换了种温暖的方式记住亲人。

可选墓地绝不能只看价格,资质和服务才是“隐形保障”。河南这几年查过不少“小产权墓”,没土地证没经营许可证,买了可能被拆,像新乡去年就有这样的事,买主又花钱又伤心。还有服务,比如有些陵园每年免费剪灌木、24小时安保,甚至代扫墓——疫情时很多人没法回,就是工作人员帮忙擦碑献花。我外婆的陵园,每年清明给墓碑系黄丝带,虽然不值钱,可每次看到都觉得“家”有人照顾。这些服务没写在价目表里,却能让你往后几十年安心。

其实河南人的“归处”观念在变,以前要“买块碑”,现在接受“轻葬礼”。安阳有陵园推“海葬”,撒骨灰进黄河只要几千块;还有人把骨灰做成钻石戴在脖子上。我同事给父亲选了花葬,说:“爸爸生前说不想占土地,要变成花。现在我坐在花旁边说话,就像他还在阳台浇花。”说到底,墓地价格从不是“贵不贵”,是“合不合适”——合适的位置、墓型、服务,能让你想起TA时心里暖,不是对着价目表叹气。

离开时张阿姨收起账本,摸着墓碑照片说:“我就是怕选得不好对不起老头子。”妈妈拍她肩膀:“安心就好。”是啊,河南墓地的价位没有标准答案,它是邙山的一寸土,是黄河的一阵风,是我们对亲人最朴素的想念。选一块地,埋一段情,让思念有个归处,这就够了。

- 上一篇

- 下一篇